Quatre dynamiques du discours argumentatif⚓

La dynamique monologique :

L’orateur cherche à convaincre des auditeurs silencieux en l’absence de tout interlocuteur. Contexte unilatéral : l’orateur ne subit pas de contre-argumentation

Modèle du : Discours, allocutions, présentations. La rhétorique écrite est aussi principalement monologique. L’écrivain s’adresse à ses lecteurs en l’absence de toute contradiction

Dynamique délibérative

Situations dans lesquelles des individus sont, les uns pour les autres, tout à la fois orateurs, interlocuteurs et auditeurs. Contextes d’échanges avec des personnes qui sont en désaccord, dans l’espoir de parvenir à un consensus. Chaque orateur défend sa position et cherche à convaincre ses interlocuteurs tout en admettant l’éventualité de devoir accepter de se laisser soi-même convaincre.

La dynamique délibérative est celle des situations où la conflictualité est exclue, mais ou l’accord est nécessaire. C’est elle qui, en cas d’échec, mute progressivement en négociation.

Quels que soient nos désaccords initiaux, il faudra bien parvenir à les trancher afin d’aboutir à une solution acceptée par tous – qu’il s’agisse d’un consensus rhétorique ou d’un compromis négocié.

Dynamique compétitive

Situations dans lesquelles plusieurs orateurs sont, les uns pour les autres, des interlocuteurs, sans être des auditeurs. Ils confrontent leurs positions, tout en sachant n’avoir aucune chance de se convaincre mutuellement. (Divergences irréconciliables parce que : valeurs trop éloignées, intérêts contraires, opinions arrêtées, ego trop imposants).

L’auditoire est en réalité extérieur au débat : ce sont les individus qui assistent silencieusement à l’échange qui devront trancher. Les orateurs ne se contentent pas de dialoguer, ils s’affrontent, ils cherchent à se vaincre afin de convaincre ceux qui les écoutent. Autour de la table, les contradicteurs se changent en adversaires

Dynamique conflictuelle

Le dialogue n'est plus possible. Le but n'est pas d'échanger mais de provoquer. Chacun campe sur ses positions avec virulence et agresse l'autre. Nous avons affaire ici à deux monologues qui s'expriment en parallèle. La différence avec la dynamique compétitive c'est qu'il n'y a plus d'auditoire à convaincre, même extérieur. Aucun des deux interlocuteurs, n'est disposé à écouter, voire même à entendre les propositions de son adversaire. Seuls subsistent la violence et le conflit.

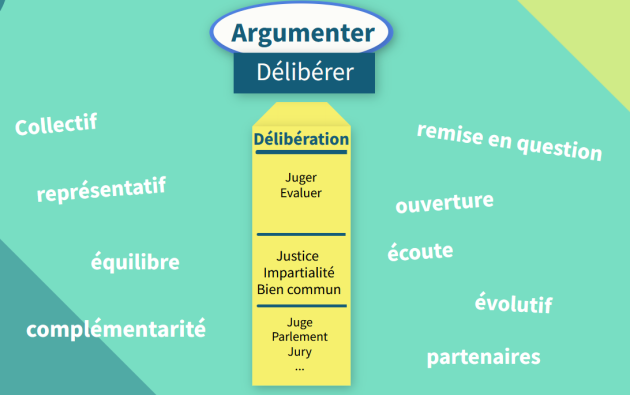

Convaincre et délibérer⚓

Convaincre, nous l’avons vu, c’est déployer une argumentation dont le but est de rallier à sa cause son auditoire ou ses interlocuteurs. Défendre et faire admettre son opinion dans l’art rhétorique, défendre ses intérêts privés dans une négociation, ou ceux de son pays en diplomatie, ou ceux de son client lors d’une plaidoirie d’avocat. Lorsqu’on délibère à l’inverse, on ne chercher pas à convaincre d’une solution particulière mais à trouver collectivement quelle sera objectivement, dans la mesure du possible, la meilleure solution pour l’intérêt général.

Un changement de positionnement

Cela suppose donc un changement de positionnement en amont d’abord. Avant de commencer la discussion je ne sais pas si mon opinion est la meilleure, je suis donc prêt à me remettre en question et à accepter qu’une meilleur proposition me fasse changer d’avis.

Un processus désintéressé

Mon opinion ou mes intérêts personnels, voire mon orgueil, ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la décision finale. C’est un objectif de bien commun qui est recherché et non un profit personnel. C'est pourquoi, dans une délibération, il est difficile d'être à la fois juge et partie, sans risque de conflit d’intérêt.

Suspendre son jugement

L’assemblée qui délibère à pour mission d’évaluer les arguments des parties mais en ne servant qu’un seul objectif celui de l’intérêt général. Cela suppose de réaliser ce que les philosophes appellent une epoké, une suspension du jugement, afin de ne pas se laisser influencer par leurs sensibilités, leurs représentations individuelles. Lors d’une délibération le jugement se construit au fil des échanges et n’est pas fixé dès le départ. Tant que le verdict ou que le vote n’est pas prononcé rien n’est arrêté.

Evaluation collective et intérêt général

La délibération est donc une entreprise de pensée collective dans laquelle la communauté est sollicitée pour évaluer ensemble la valeur des arguments, leur poids, leurs présupposés et leurs conséquences. Il est important que la discussion soit collective afin que les sensibilités ou les biais des uns et des autres se compensent mutuellement et ne n’empiètent pas sur l’intérêt général. C’est pourquoi une délibération doit être composée d'un panel le plus représentatif possible des différentes sensibilités afin de garantir un équilibre. Cela suppose dans l’idéal une attitude d’ouverture, d’écoute, de capacité à se remettre en question.

Dans la délibération il n’y a théoriquement pas de perdant ou de vainqueur si ce n’est le groupe dans son ensemble. Il n’y a pas de perdant car, dans l'idéal, il n’est plus sensé y avoir de parties, c’est la raison qui doit dominer dans une quête de justice pour le bien commun.

Bien sûr le jugement évolue au cours de la discussion puisque des problèmes qui n’apparaissaient pas au premier abord sont soulevés par la suite au cours de la discussion par l’intelligence collective, mais ce mouvement correspond à celui du cheminement de la pensée qui creuse son sillon au fil de la délibération, pour aboutir au final à une décision la plus éclairée possible, la plus objective possible et la moins injuste.

Eros et Eris

Le débat électoral, tel que nous l’entendons habituellement n’est donc pas un modèle de délibération, puisque les candidats s’affrontent dans un face à face dont le but et de prendre l’ascendant sur son adversaire pour convaincre l’auditoire et assoir d’une des deux alternative au détriment de l’autre. Dans un débat de type éristique, ou dispute, l'issue du dialogue se traduit par la destruction de l'un des deux terme et la victoire de l'un sur l'autre.

Le modèle de la délibération présuppose au contraire un désir de la part des parties d'évoluer vers un objectif commun. La complémentarité des partie doit être productive et permettre de dépasser les antagonismes. Les interlocuteurs doivent essayer de se comprendre et faire preuve d'un minimum de bienveillance.

On retrouve ces deux modèles dans l'enceinte du tribunal. Pour le premier cas de figure, entre l'accusation et la défense, chacune ayant pour objectif de remporter le procès en gagnant la faveur des juges contre l'adversaire. Puis, pour le second, entre les juges et les jury, lorsqu’ils doivent statuer sur l’issue du procès.

Le modèle délibératif se retrouve également lorsque qu’un conseil d’experts se réunit pour statuer de la meilleur décision à adopter en regard du domaine d’expertise de chacun (sur un chantier, pour la réalisation de travaux par exemple, dans un parlement, etc..). Dans une délibération, les parties peuvent s'opposer, mais les interlocuteurs qui ont pour but de statuer sur un sujet ne sont pas adversaires, mais partenaires.

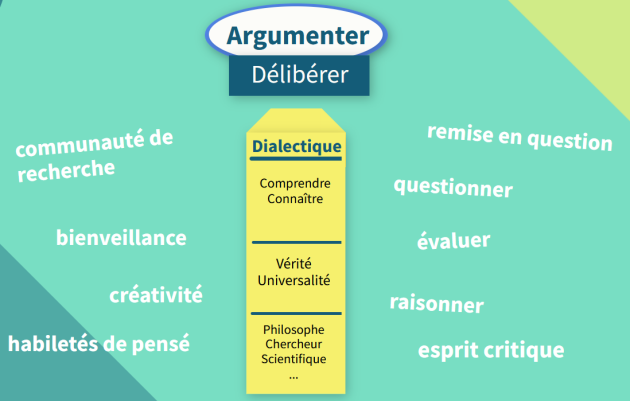

Délibération et dialectique⚓

La dialectique repose sur les mêmes principes que l’assemblée délibérative, mais avec un objet de recherche différent. Il s’agit d’éclairer son jugement individuel en recourant à l’aide de la communauté. Le but n’est plus seulement de statuer sur une décision pratique la plus conforme avec le bien commun, mais de chercher des vérités.

Si la délibération a une finalité pratique ou pragmatique, prendre une décision collective en vue d’une action : mettre en œuvre une politique, prendre des mesures (économiques, pénales, ) la dialectique possède sa propre fin en elle-même. D'où le procès souvent fait à la philosophie d'être inutile dans le sens où elle n’est pas nécessairement suivie de décisions ou d’actions déterminantes.

Une communauté de recherche

Ce qui caractérise la dialectique, c’est donc la formation d’une communauté de recherche capable de questionner des représentations, les présupposés d’une thèse, d’évaluer les arguments proposés, de les pousser dans leur retranchement en déroulant la chaine de raisonnements qu’ils induisent, d’évaluer leur résistance à la controverse et leurs conséquences.

La remise en question comme moteur de la connaissance

Ce qui caractérise la dialectique, c’est donc la formation d’une communauté de recherche capable de questionner des représentations, les présupposés d’une thèse, d’évaluer les arguments proposés, de les pousser dans leur retranchement en déroulant la chaine de raisonnements qu’ils induisent et d’évaluer leurs résistance et leurs conséquences.

La remise au cause de ses conclusions, le doute, ne sont pas perçus comme une entrave mais constituent le moteur même de la science et de la connaissance.

Le scientifique ou le philosophe ont besoin de la communauté de recherche mettre à l’épreuve leurs hypothèses. Dans les sciences, les chercheurs mettent à l’épreuve une théorie ou une hypothèse proposée par l’un de leur confrère, jusqu’à obtenir un consensus scientifique sur le sujet.

Des vérités provisoires

Une vérité admise à un moment donné ne l’est jamais définitivement, mais peut être remise en cause selon l’état des progrès scientifiques, selon l’état des connaissance à un moment donné. Il y a un processus darwinien de sélection dans l’élaboration d’un savoir scientifique.

Dans une démarche dialectique on est loin de l’ambition rhétorique qui consiste à vouloir avoir raison. Ce n’est pas l’efficacité qui est recherchée mais la cohérence des propos et une une exigence de vérité.

Le dialogue philosophique⚓

Dynamique scientifique et philosophique

Le savoir scientifique s'élabore à partir de protocoles expérimentaux permettant de valider temporairement ou d’invalider définitivement une hypothèse. La philosophie n’a pas le même ancrage déterminant dans le sensible mais le processus reste proche puisqu’elle met constamment en regard la théorie et l’expérience.

Dans une démarche philosophique, une thèse, (c'est à dire un processus de généralisation) est mise à l'épreuve de l'expérience. Au lieu d'invalider une théorie par l'expérimentation, comme ce serait le cas dans les sciences expérimentales, on va chercher des situations, ou des expériences de pensée qui nuanceraient telle ou telle affirmation.

Qu’est qu’une question philosophique ?

Le dialogue philosophique, procède par questionnement. La démarche de recherche consiste à questionner les présupposés d'une affirmation ou les évidences de nos représentations, interroger leurs fondements, leur légitimité et en déduire les conséquences, mais tout questionnement n'est pas nécessairement philosophique.

Pour qu'une question soit de nature philosophique, elle doit répondre à trois critères principaux. La question doit être :

Centrale :

Une question importante que les hommes se posent et qui se rattache à l’un des grands champs de la philosophie comme la métaphysique, l’éthique, l’épistémologique, l’esthétique, la politique. C’est une question qui n’est pas futile mais d’ordre existentielle.

Commune :

Universelle, et atemporelle. On se la posait déjà dans l'antiquité et on se la pose encore aujourd'hui. Elle n'est pas rattachée à un contexte culturel ou social, mais concerne l'humanité dans son ensemble. Exemple : Comment être heureux ? Qu'est qu'une société juste ? Sommes-nous responsables de nos choix ?

Contestable :

C'est une question dont la réponse ne pas être tranchée de façon définitive. Une question d'ordre scientifique n'est donc pas une question philosophique, car la réponse peut être démontrée, mesurée, et les résultats obtenus sont reproductibles. On ne peut pas démontrer le bonheur, il n'existe pas de théorème du beau dont la conclusion s’imposerait de manière nécessaire et indiscutable.

A quoi ça sert la philosophie alors ?

Si la philosophie n'apporte pas de réponse certaine, qu'apporte-t-elle ? La discussion philosophique n'est-elle pas une perte de temps ? Ne s'éloigne -t-elle pas de l'objectif de vérité qu'elle s'était fixée, si elle n'est pas capable de statuer au bout du compte ?

Ce n'est pas parce que la réponse est et demeure discutable qu'elle ne doit pas être discutée.

Contrairement à la rhétorique, dont le but est , au bout du compte, de renforcer les opinions, la philosophie ne cesse d'interroger ces croyances pour évaluer leurs fondements et remettre en cause les évidences sur lesquelles elles prétendent s'appuyer.

La philosophie ne s'approche pas de la vérité parce qu'elle produit des réponses mais parce qu'elle tente d'éloigner les illusions liées à nos représentations ou idées préconçues et permet ainsi de faire émerger des habiletés de pensé.

Les habiletés de pensée

Les didacticiens de la philosophie pour les enfants proposent diverses habiletés de pensé qui caractérisent l'acte de philosopher. Si le nombre de ces habiletés varie selon les praticiens, tous s'accordent sur trois habiletés essentielles.

La problématisation :

La philosophie problématise, c’est-à-dire essaie de faire ressortir des nœuds là ou l’opinion considère les choses comme allant de soi.

Si la rhétorique est une culture de la réponse, dont le but est de susciter l’adhésion à tout prix pour combler le vide provoqué par le questionnement, à l’inverse, la philosophie est une culture de la question comme méthode de recherche. C’est la dimension critique de la philosophie.

La conceptualisation :

La conceptualisation vise à donner une définition ou à distinguer des catégories du réel de sorte à en rendre compte de la manière la plus adéquate possible, dans ses nuances, ses ambiguïtés, sa complexité. Affiner son jugement et sa perception en ne faisant pas fi des contradictions mais en essayant de les résoudre, de les surmonter ou de les expliciter. Un concept trop général n’est finalement qu’une idée reçue, c’est-à-dire une déformation du réel par négation de ses ambivalences.

La philosophie cherche à affiner le jugement alors que la rhétorique recherche la simplification et procède par réductionnisme.

L’argumentation philosophique :

Contre l’avis des sophistes, Protagoras en tête de file, qui prétendait pouvoir défendre une thèse et son contraire avec autant de force, les opinions ne se valent pas toutes les unes les autres. Les raisonnements qui les produisent n’ont pas tous la même valeur de cohérence, d’objectivité, de vérité. C’est pourquoi les philosophes se sont toujours méfiés voire opposés aux rhéteur. Ces derniers visent l’efficacité du discours alors que c’est un critère de vérité qui guide la démarche philosophique. La philosophie est sous tendue par une quête de vérité qui est incompatible avec le relativisme, qui n'est rien d'autre qu'un renoncement à tout pouvoir de connaissance.

Déployer les trois formes de pensées :

La pratique de l'acte de philosopher par le dialogue met en œuvre plusieurs formes de pensées :

La pensée attentive :

C’est une attitude de bienveillance vis-à-vis d’autrui, condition de possibilité pour la mise en œuvre d’une communauté de recherche au sein d’une discussion philosophique. C’est une pensée désintéressée, qui ne cherche pas à faire valoir ses idées ou à juger les autres pour ce qu’ils disent à un moment donné. Tout le monde peut s’exprimer, a droit à l’erreur, peut émettre une hypothèse à un moment donné sans risquer d’être assimilé définitivement à cette opinion. Rappelons qu’une discussion philosophique est d'abord un mouvement de pensée collective en construction qui se déploie dans le temps. Il est donc normal et même nécessaire de faire émerger des représentations ou des approximations qui seront ensuite dépassées. Mais pour que ces jugements parfois hâtifs puissent s’exprimer, un climat de confiance réciproque doit pouvoir s’instaurer.

La pensée critique :

C’est une forme de vigilance collective vis-à-vis des affirmations, qui cherche à évaluer en permanence les hypothèses proposées. Peut-on vraiment dire ceci, n’y a-t-il pas de contre-exemple qui viendrait invalider telle ou telle thèse, qu’est-ce que cela présuppose, quelles sont les conséquences, qu'est ce que cela implique ?

La pensée créatrice :

La pensée créatrice mobilise l'imagination pour s’extraire des déterminismes sociaux, culturels, historiques liés à nos représentations et inventer de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes, plus à même de rendre compte de la complexité du réel et d'apporter des solutions novatrices.