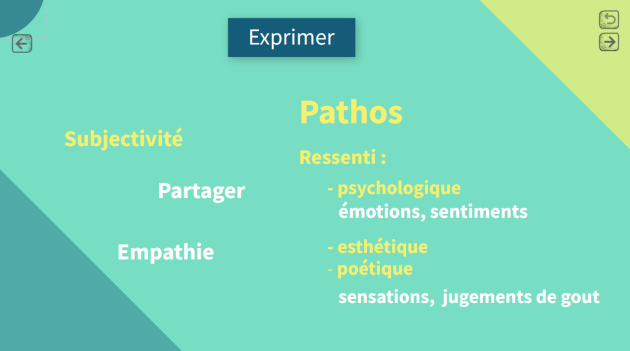

Cette fois ce n’est plus l’objectivité qui est visée mais le ressenti, ou comment l’environnement m’impacte personnellement. Ce que l’on cherche à susciter chez son interlocuteur ou auditeur c’est l’empathie, partager et lui faire ressentir une émotion éprouvée. On entre dans l’ordre de la subjectivité : les champs de l’expression s’enracinent dans le ressenti psychologique (émotions, sentiments), esthétique ou poétique (sensations, les jugements de gout, bon mauvais, agréable, désagréable, beau, laid, etc..). En rhétorique c'est ce que l'on désigne par la dimension du Pathos (Aristote).

La poésie⚓

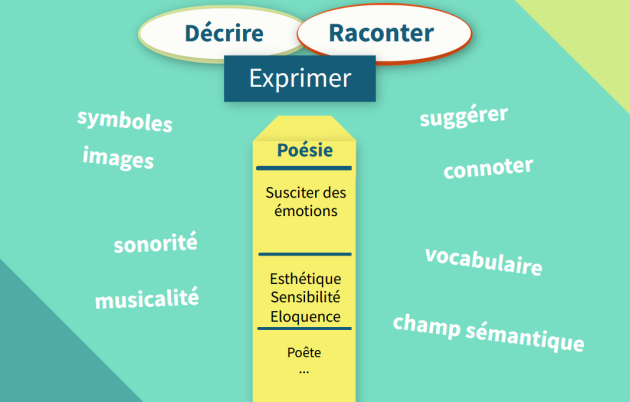

La poésie, au sens large, utilise également des procédés descriptifs, mais cette description est teintée de subjectivité. Il ne s’agit plus de rendre compte de la réalité extérieure, froide et mesurable, mais d’exprimer une réalité intérieure au sujet, une ambiance, une atmosphère perçue comme agréable ou désagréable. Ce qui compte ce n’est pas réel tel qu’il est, mais l’effet qu’il produit, les sensations qu’il procure. Le réel est ainsi connoté par des réseaux d’images suggestives. Il est sublimé, esthétisé de sorte à exacerber les émotions. Ce processus est renforcé par la musicalité propre à la poésie. Une importance toute particulière est accordée au vocabulaire, car des mots désignant une même réalité n’ont pas la même puissance, la même charge émotionnelle.

Dénotation et connotation :

« Prenons un exemple. Les mots « ouvrage », « bouquin », et « livre » possèdent la même dénotation. Ils désignent tous trois un objet constitué d’une couverture, reliant des pages, contenant du texte ou de l’image […] En revanche, ces termes présentent chacun une connotation légèrement différente. On a tendance à emprunter à la bibliothèque un ouvrage de philosophie, mais à emporter à la plage un bouquin de l’été et, dans le doute, à demander à nos amis quel est le dernier livre qu’ils ont lu. Le mot « ouvrage » évoque plutôt une lecture sérieuse et exigeante, «bouquin » un contenu davantage léger et divertissant, quant à « livre », il reste relativement neutre. A chaque fois, la dénotation est la même. En revanche, les connotations sont différentes. » ( Clément Viktorovitch, le pouvoir rhétorique, Seuil, 2021, p.171-172)

On peut décrire un même paysage, une même pièce avec les objets qui s’y trouvent mais en connotant notre description d’une ambiance différente : chaleureuse, rassurante, inquiétante, festive, merveilleuse, angoissante, etc.. On insistera sur les bruits, la lumière les éléments symboliques renvoyant à ces différentes atmosphères.

« Les mots ne sont pas de simples briques, que l’on empile pour édifier des arguments. Chacun d’eux est un monde en soi. Ils infusent, dans l’esprit des auditeurs, un ensemble de représentations qui vont venir colorer la réalité qui leur est présentée ». (Clément Viktorovitch, le pouvoir rhétorique, Seuil, 2021, p. 172)

Puisque les mots ne sont pas choisis au hasard, la poésie s’accompagne nécessairement d’une certaine forme d’éloquence. L’orateur doit avoir à sa disposition un réservoir riche d’images, une palette suffisamment large de vocabulaire pour être capable de jouer avec les mots et leur sonorité.

Il doit faire preuve de sensibilité pour mesurer leur portée, l’effet qu’ils produisent sur l’auditoire, la manière dont ils sont connotés, les représentations qu’ils suscitent, la charge symbolique qu’ils véhiculent.

La description poétique doit être fidèle, non pas aux faits, mais aux impressions éprouvées et doit en rendre compte avec force.

La narration⚓

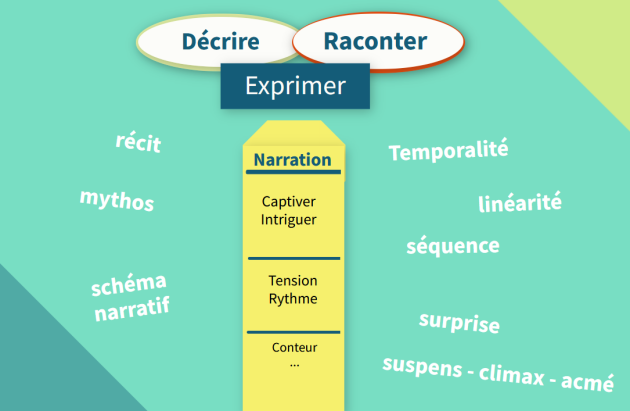

Autre forme de l’expression, la narration a pour fonction de raconter une histoire. Bien qu’elle intègre également des passages descriptifs, son objectif principal est de captiver le lecteur ou l’auditeur, de le prendre par la main pour l’emporter dans un monde à explorer. Le narrateur doit obtenir la sympathie, voire une certaine docilité de l’auditoire, un peu à la manière du joueur de flute de l’histoire, pour que le public l’accompagne dans le récit. Les auditeurs doivent pouvoir s’identifier aux personnages , essayer de se mettre à leur place, ressentir ce qu’ils éprouvent.

La narration introduit une dimension temporelle dans laquelle des évènements s’enchainent jusqu’au terme du récit, le dénouement. Elle doit donc obéir à certaines règles pour parvenir à capter l’attention de l’auditoire et la maintenir le temps de l’histoire.

Tension narrative : intrigue et climax

Nous connaissons tous la structure du schéma narratif proposé par P. Larivaille, C. Brémond et A. J. Greimas, avec une situation initiale, un événement perturbateur, qui enclenche une succession de péripéties jusqu’au dénouement final (résolution + retour à un état stable). Sans entrer dans le détail du schéma narratif et de ses variables (avec Joseph Campbell par exemple dans Le Héros aux mille et un visages ), ce qu’il faut retenir c’est que le récit doit être mis en tension.

La tension narrative est « le phénomène qui survient lorsque l’interprète [le récepteur] d’un récit est encouragé à attendre un dénouement, cette attente étant caractérisée par une anticipation teintée d’incertitude qui confère des traits passionnels à l’acte de réception. La tension narrative sera ainsi considérée comme un effet poétique qui structure le récit et l’on reconnaîtra en elle l’aspect dynamique ou la « force » de ce que l’on a coutume d’appeler une intrigue ». Raphaël Baroni, « La Tension narrative : suspense, curiosité et surprise »

, Paris, Seuil, 2017, p. 18

Le récit doit être ponctué d’évènements pour créer la surprise, des issues incertaines. L’auditeur ne doit pas rester passif sous peine de s’ennuyer et de lâcher le récit, il doit participer activement à l’histoire en pronostiquant en son for intérieur les dénouements possibles de l’histoire (que va-t-il arriver ensuite ? Que s’est-il passé précédemment pour en arriver là ?). Il ne faut pas tout révéler d’un coup mais ménager ses effets, pour surprendre son auditoire. Suggérer plutôt que dire, susciter la curiosité, de sorte à ce que le cheminement se fasse chez l’auditeur. Essemer des indices de manière discrète mais suffisamment identifiable pour que l’auditeur ou le lecteur les remarque à un moment donné. En fin de compte le narrateur doit jouer avec le public en le menant vers plusieurs pistes dont certaines s’avéreront fausses par la suite.

Compétences

Pour nourrir l’intrigue le narrateur peut utiliser plusieurs procédés à sa disposition:

Des métaphores, des images, parfois un langage poétique pour faciliter la représentation, l’identification et plonger l’auditeur dans un imaginaire, un univers voulu.

Faire des allers retours entre extériorité (description de l’environnement) et intériorité (ressenti), pour renforcer l’aspect immersif.

Dans un récit oral, le conteur doit faire preuve de certaines facultés pour maintenir l'attention du public :

Des capacités d’observation et d'écoute pour capter les réactions du public et s’adapter à lui.

Savoir improviser, réagir à certaines remarques ou attitudes de son auditoire pour faire évoluer son discours en conséquence.

Adopter un ton, un registre (humoristique, pathétique, revendicatif, etc..) qui peut d’ailleurs varier lors d’un même discours selon l’effet souhaité.

Savoir rythmer son discours, ne pas avoir peur des silences, parfois accélérer, parfois ralentir, parfois donner de la voix, parfois chuchoter.

Choisir un niveau de langue adapté au contexte : littéraire, familier, populaire, soutenu, etc..

Savoir quel point de vue utiliser : le public est-il extérieur au récit (spectateur), impliqué (acteur) ? Est-ce qu’on s’adresse à lui directement comme à un interlocuteur ou est-il simplement spectateur du récit.

Il est donc important de connaitre son public et quel type de discours sera le plus approprié.

Narration et persuasion

Si la narration peut être utilisée pour raconter une fiction elle est aussi un outil rhétorique puissant pour toucher et émouvoir son auditoire lors d’une plaidoirie ou pour défendre une cause. En mettant en scène un récit personnel, notre propre histoire, celle de l’accusé, d’un témoin, ou d’une victime, la narration incline l’auditoire à s’identifier au personnage et à provoquer de l’empathie. A la lumière du récit, l’histoire se présente sous un nouvel éclairage, permettant de comprendre les circonstances qui ont conduit telle personne à agir de la sorte, à contextualiser une situation en comprenant les origines, etc.

Lors d’une argumentation, il est parfois difficile de retenir la chaine des raisonnements qui ont conduit à une conclusion, surtout lorsqu’ils ont trait à des domaines très techniques, ils ne parlent pas nécessairement à tout le monde. En revanche une histoire marque les esprits et peut être communiqué ou reformulée plus facilement.

Narration et information

Quelle est la force de la fiction par rapport à une description historique par exemple ? Une description historique documentée va nous donner certes, un certain nombre d’informations, les plus objectives possibles sur les conditions de vie d’une époque mais ne nous permettra pas de nous mettre à la place des personnages, de ressentir ce qu’ils éprouvent, les problématiques auxquelles ils sont soumis. Le récit, par son caractère expressif permet non seulement de se représenter une situation mais aussi de la vivre de l’intérieur comme si l’on y était. Le récit a donc un fort pouvoir immersif et suggestif. Bien qu’il ne s’agisse que d’un point de vue particulier, limité et subjectif, celui de l’auteur, ce que le récit perd en exhaustivité ou en objectivité, il le gagne en authenticité et en force.