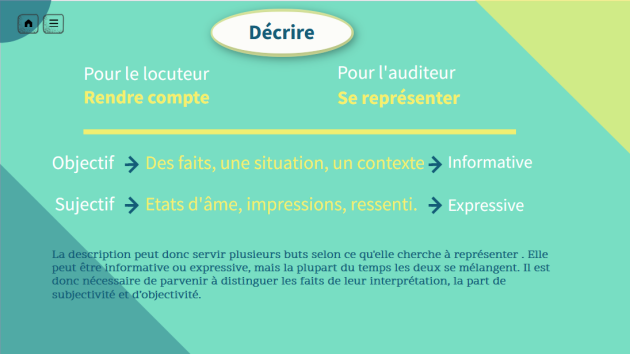

Décrire⚓

Le but de la description est de rendre compte, de permettre à la personne à qui elle s’adresse de se représenter une situation, des faits, un contexte, mais aussi des états d’âmes ou des impressions. Selon qu’elle est déclinée de manière plus ou moins objective ou subjective, on la retrouve dans différents styles d’expression, tels que le journalisme, la poésie, la narration, ou même dans un rapport de police.

La description peut donc servir plusieurs buts en fonction de ce dont elle cherche à rendre compte. Elle peut être informative ou expressive, mais la plupart du temps les deux se mélangent. Il est donc nécessaire de parvenir à distinguer les faits de leur interprétation, la part de subjectivité et d’objectivité.

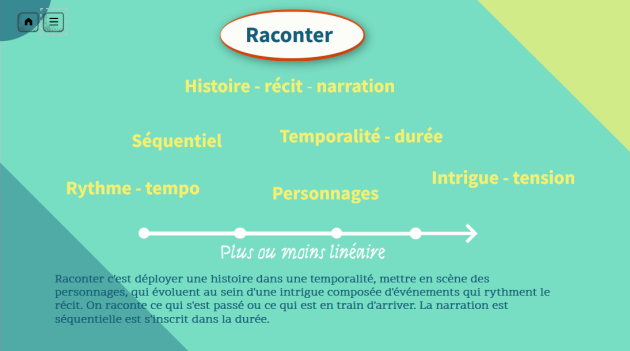

Raconter⚓

Raconter c'est déployer une histoire dans une temporalité, mettre en scène des personnages, qui évoluent au sein d'une intrigue composée d'événements qui rythment le récit. On raconte ce qui s'est passé ou ce qui est en train d'arriver. La narration est séquentielle est s'inscrit dans la durée. (Voir plus en détail le chapitre sur la narration)

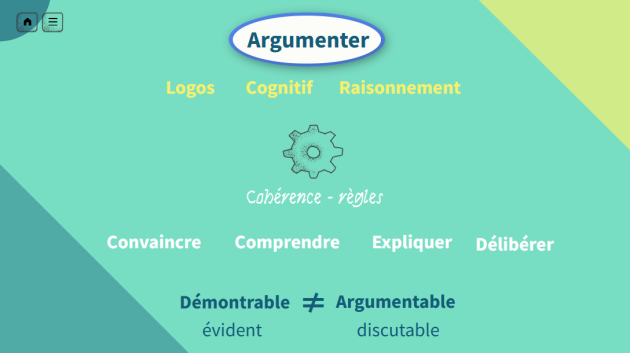

Argumenter⚓

Argumentation et raisonnement

Avec l’argumentation nous quittons la sphère de l’information (en tant que simple exposition des faits) et celle de l’expression des émotions, pour entrer dans la sphère cognitive du logos, c’est-à-dire du raisonnement.

En effet, avec Aristote, « Le fait se montre ou se démontre, il relève de l’évidence. « On n’argumente pas ce qui est évident »

Le sentiment quant à lui, se communique. On demande que l’autre l’entende, le comprenne, mais pas forcément qu’il le partage.

L’argumentation, en tant que produit d’un raisonnement, repose sur un certain nombre de règles telles que (pour ne citer que les plus célèbres):

Le principe de non contradiction ou de cohérence : deux proposition contraires ne peuvent pas être vraies simultanément

Le principe d’identité : qui affirme qu'une chose, considérée sous un même rapport, est identique à elle-même

Le principe d’implication ou de causalité : si un phénomène (nommé cause) produit un autre phénomène (nommé effet), alors la cause précède l'effet : ordre chronologique. Ou ordre ontologique : l’effet ne peut exister sans sa cause.

Ces règles de raisonnement permettent d’évaluer la qualité et la validité d’un raisonnement et sont étudiés en philosophie dans une discipline qui s’appelle la logique.

Argumentation et démonstration :

Si l’argumentation s’appuie sur des règles de raisonnement logique pour assoir son raisonnement il ne faudrait pas penser avec Descartes, que le modèle à atteindre serait celui des mathématiques. Cette démarche est en effet celle de la démonstration et diffère de l’argumentation.

« La démonstration, précise Clément Viktorovitch, c’est précisément le contraire de la discussion. Ce qui caractérise une démonstration, c’est son caractère indiscutable

Les auditeurs n’ont pas le choix d’en accepter, ou non, les conclusions. Ils peuvent éventuellement tenter de mettre en lumière une erreur dans le raisonnement logique : dans ce cas, la démonstration se verrait invalidée. Mais faute d’y parvenir, ils seront bien obligé de considérer les conclusions démontrées comme justes et justifiées. Nous n’avons pas le choix d’accepter ou de refuser le théorème de Pythagore. Tant qu’aucune faille n’aura été détectée dans le raisonnement qui y conduit , celui-ci devra être considéré comme vrai. On dit des conclusions d’une démonstration qu’elles sont nécessaires. Elles s’imposent aux auditeurs sans que ceux-ci aient la possibilité de s’y opposer. L’évidence ne laisse aucune place à l’argumentation.

Ainsi, par définition, un argument, c’est un énoncé qui n’est pas nécessaire. Il ne s’impose pas à l’auditoire, il est toujours possible de le discuter, de le rejeter ou de lui préférer des arguments divergents. Ce que l’on est contraint d’argumenter, c’est précisément ce que l’on ne parvient pas à démontrer à l’aide de preuves définitives. ». (Le pouvoir rhétorique p.29)

L’argumentation répond à deux intentions distinctes : convaincre et délibérer. Convaincre c’est-à-dire rallier son auditoire à sa cause ; et délibérer, c’est-à-dire évaluer et juger collectivement du poids des arguments en vue de la meilleure décision pour l’ensemble.