Pourquoi l’étudier ou l’introduire dans les apprentissages ?

Parce que c’est une habileté de langage qui est inégalement répartie dans la population. Comme le souligne Clément Viktorovitch dans Le pouvoir rhétorique, « c’est d’abord un héritage culturel, social et familial : De même qu’un enfant bilingue saura parler sans effort sa langue paternelle et maternelle, un enfant ayant des parents avocat ou professeur de littérature bénéficiera d’une facilité dans le maniement de la langue. Or il s’agit d’un privilège qui ouvre des portes, professionnellement, socialement et culturellement. L'enseignement de l'oral à pour vocation de combler les inégalités mais aussi d'affuter l’esprit critique et permettre d'identifier les manipulations. »

Au delà de la qualité d'expression, parler c'est aussi penser, c'est à dire être capable de structurer ses idées, construire sa réflexion pour pouvoir la formuler clairement et distinctement.

Enfin, pouvoir exprimer ses opinions, les verbaliser c'est faire reculer la violence. L'expression orale apprend à maitriser ses émotions, les canaliser.

Dialoguer c'est aussi apprendre à vivre avec les autres, être capable d'écouter, d'accepter la différence, la contradiction, d'être capable de s'opposer pacifiquement.

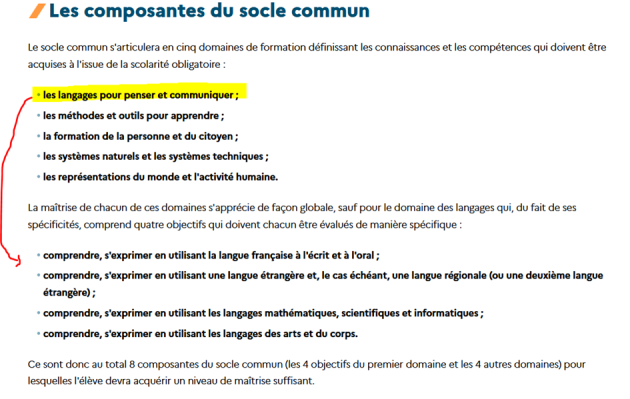

Le socle commun de compétences⚓

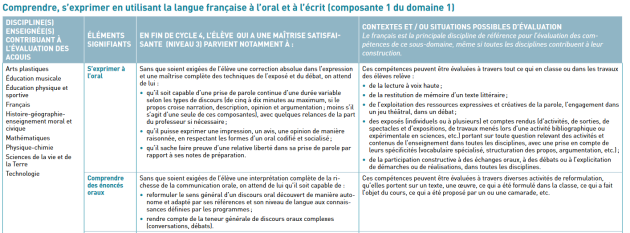

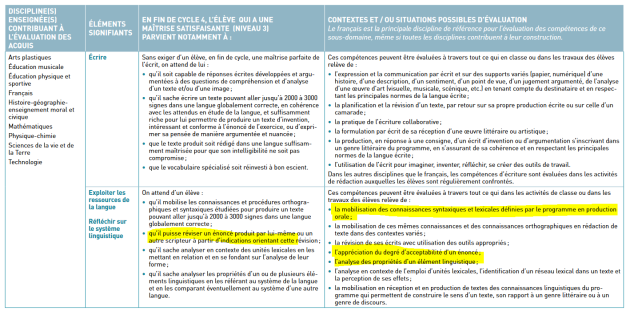

Domaine 1 - Les langages pour penser et communiquer

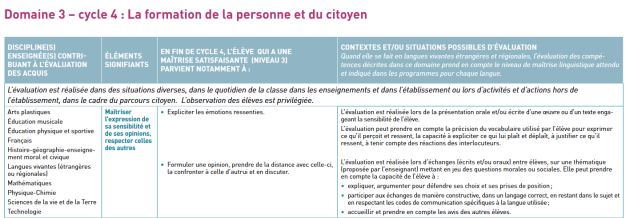

Domaine 3 - La formation de la personne et du citoyen

Collège⚓

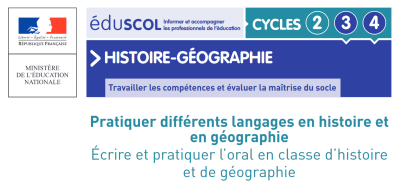

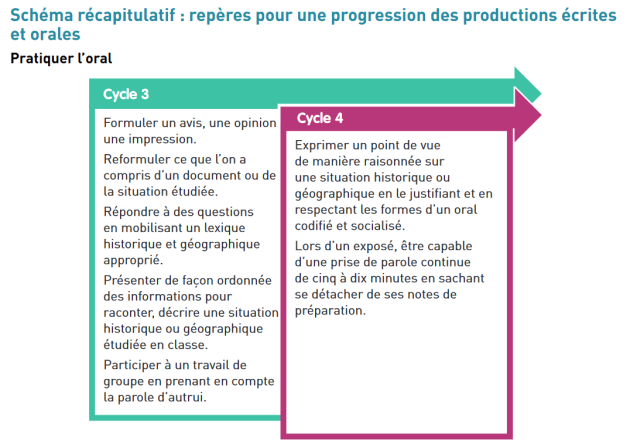

Compétences orales : attendus de fin de cycle 4

Comprendre des discours oraux élaborés (récit, exposé, émission, journal)

Produire une intervention orale continue de cinq à dix minutes

Interagir dans un débat en respectant la parole de l’autre

Lire un texte à haute voix

Dire de mémoire un texte littéraire / s’engager dans un jeu théâtral

Programme de français cycle 4 - Compétences langagières, orales

Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes

Participer de façon constructive à des échanges oraux

Animer et arbitrer un débat

S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire

Percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole

Histoire géographie - Collège

Décrire et argumenter pour analyser en histoire et en géographie

Décrire

Décrire est une activité qui s’inscrit dans le quotidien de la classe : mise en œuvre par le professeur et/ou par les élèves, la description peut intervenir au début de la leçon, sur un document afin de dégager une problématique d’étude, en cours de séance comme préalable à une explication du professeur ou pour vérifier la compréhension d’un phénomène. Elle invite l’élève à prendre en compte un interlocuteur, puisqu’on décrit en général un lieu, une image, un objet à quelqu’un. Elle complète l’observation, et consiste en une verbalisation organisée de ce qui a été vu : identification des objets, distinction d’ensembles ou de formes d’organisation, voire formulation d’hypothèses sur leurs fonctions. Éclairer le sens de l’objet observé avec des explications et/ou par la confrontation éventuelle avec des documents complémentaires constitue un moment clé de la séance. L’enjeu est ici de passer du visible (ce que l’on perçoit) à l’invisible (le sens) par l’interprétation de ce que l’on observe. L’explication consiste donc à mettre en relation des faits ou des situations de nature différente, à les corréler pour en déduire une interprétation plausible ; elle est souvent associée au récit et à la description car ces derniers ne peuvent être conçus sans visée démonstrative donc explicative.

Argumenter

Argumenter c’est démontrer pour convaincre et persuader. L’histoire et la géographie, par leurs finalités et leurs démarches, travaillent au quotidien la capacité à argumenter ; elles mettent en place des activités qui demandent à l’élève de justifier ou de démontrer les idées qu’il avance, non pas en défendant une opinion, mais en ayant recours à des arguments fondés sur des preuves et des faits vérifiables. Elles concourent ainsi à apprendre à l’élève à « penser de façon critique » c’est-à-dire à « n’accepter aucune assertion sans avoir vérifié son exactitude »3 . Si les situations où l’élève est invité à argumenter pour convaincre et persuader ne sont pas les plus fréquentes, on peut cependant lui apprendre à analyser des techniques d’argumentation à travers l’étude de documents-sources variés pour comprendre comment leurs auteurs ont cherché à persuader et à convaincre les destinataires d’un message. La pratique du débat argumenté peut s’envisager dans le traitement de certains thèmes des programmes d’histoire et de géographie, par exemple quand on introduit la démarche prospective en géographie et que l’on amène les élèves à développer une controverse autour des futurs possibles des territoires à partir d’arguments scientifiques.

EMC - Collège

« La discussion réglée et le débat argumenté ont une place de premier choix pour permettre aux élèves de comprendre, d’éprouver et de mettre en perspective les valeurs qui régissent notre société démocratique. »

Exemples d’attendus de fin de cycle 4 :

Respecter autrui : « Être capable de confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté et réglé... »

Construire une culture civique : « Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres dans une discussion réglée ou un débat réglé »

Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018

Ressource : programmes d’EMC des cycles 2, 3 et 4